まずは感度。

これは業界によって色々な定義があります。ああ、ややこしい。

とりあえず、カメラの感度は置いといて。

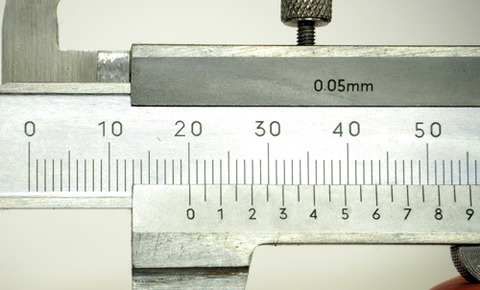

計測の世界では、感度は分析精度、つまり「目盛りの細かさ」とされています。

小数第何位まで読み取れるか、という事です。

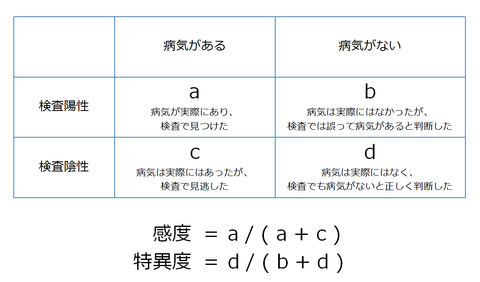

一方、医学の世界では「陽性と判定されるべきものを正しく陽性と判定する確率」とされています。

「感度と特異度」の感度ですね。

ところが、分析の世界では、「どれだけ少量の測定対象物を検出できるか」という性能のことを言っていたりします。

曖昧さ回避のため、「検出限界」という用語を使う事も多いです。

それで、診断薬の世界ではどうなのか。

医学の用途で分析科学を使って計測してますけど。

実は「高感度」といってPRしているのは、営業さんなんですよ。

その方が売りやすいんでしょうね。

車のエンジンの「馬力」とか「燃費」と一緒で、別にサーキット走行をする訳でもないのに、それらの数値が高いことで高性能をPRして売るでしょう?

それと同じことです。

私たち技術者は「検出下限」「検出限界」と言うことが多いです。

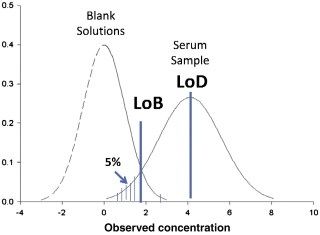

最近ではCLSI EP17の定義にしたがって、「LoB」「LoD」「LoQ」と言うことが一般的になりつつあります。

みんなCLSI読んで勉強しましょうね、なんて言う気は毛頭ありません。

あれ、文章が下手なんです。だらだら長くて要点が解りづらい。

日本語なら「定量分析法における検出限界および定量限界の評価法」がお勧めです。

これですっきり、かと思いきや、

「LoD」の算出方法とか知らずに、単に検出限界の略語だと思って「LoD」と言ってる人、結構います。

もう、どうしたものやら。