それでは酵素標識抗体を作ります。

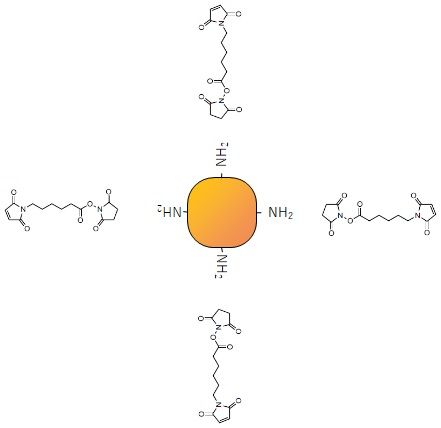

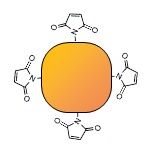

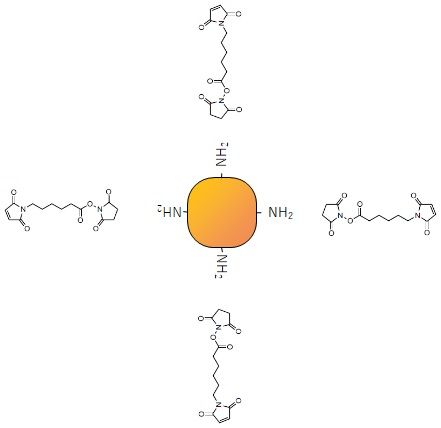

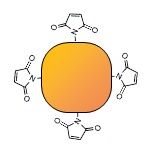

二価性の架橋剤(hetero-bifunctional crosslinker)といって、2種類のアミノ酸側鎖を結合するような化学物質を使います。

代表的なEMCSやGMBSは片方にスクシニミド基、片方にマレイミド基を持っており、スクシニミド基はアミノ基に、マレイミド基はSH基に結合します。

具体的なプロトコルはこちらを参照。

PODもALPも同じ方法でできるけど、ここではプロトコル通りALPとEMCSを使った方法で説明します。

まずはALP上のアミノ基にEMCSを結合させて、ALPにマレイミド基を導入しましょう。

①ALPを用意

市販のALPを2mgぐらい用意します。

ALPを使う時には1mM MgCl2と0.1mM ZnCl2をバッファーに入れておくと安定です。バッファーはもちろんリン酸以外で。

②50mM EMCS溶液を用意

EMCSを耳かきみたいな薬さじで一かき、エッペンドルフチューブに入れます。この時電子天秤で重さを量りながら入れましょう。

EMCSの重量から、15.4mg/mLになるような液量を計算します。

チューブにその液量のDMF(ジメチルホルムアミド)を入れてEMCSを溶解します。

③ALPにEMCS溶液を添加

ALPにモル比で40倍ぐらいになるようなEMCSを添加します。

ALP 2mg=13.3nmolですから、13.3×40=532nmol、この量に相当する50mM EMCS 10.6μLを添加します。

よく撹拌して30℃、30分インキュベートします。

④結合しなかったEMCSを脱塩除去

インキュベートした混合液をPD-10で脱塩します。

これでマレイミド基を導入したALPが完成。

これでマレイミド基を導入したALPが完成。

次回に続きます。

タンパク質はmgで扱うのに、なぜかこういう計算にはmolを使っています。

そういう習慣なんですけど、どっちかに統一すればいいのに。何か焦れったいですね。

あと、この段階でマレイミド基の定量を行うと、だいたいALP1分子に3~4個入ります。PODだと1~2個ぐらいです。

二価性の架橋剤(hetero-bifunctional crosslinker)といって、2種類のアミノ酸側鎖を結合するような化学物質を使います。

代表的なEMCSやGMBSは片方にスクシニミド基、片方にマレイミド基を持っており、スクシニミド基はアミノ基に、マレイミド基はSH基に結合します。

具体的なプロトコルはこちらを参照。

PODもALPも同じ方法でできるけど、ここではプロトコル通りALPとEMCSを使った方法で説明します。

まずはALP上のアミノ基にEMCSを結合させて、ALPにマレイミド基を導入しましょう。

①ALPを用意

市販のALPを2mgぐらい用意します。

ALPを使う時には1mM MgCl2と0.1mM ZnCl2をバッファーに入れておくと安定です。バッファーはもちろんリン酸以外で。

②50mM EMCS溶液を用意

EMCSを耳かきみたいな薬さじで一かき、エッペンドルフチューブに入れます。この時電子天秤で重さを量りながら入れましょう。

EMCSの重量から、15.4mg/mLになるような液量を計算します。

チューブにその液量のDMF(ジメチルホルムアミド)を入れてEMCSを溶解します。

③ALPにEMCS溶液を添加

ALPにモル比で40倍ぐらいになるようなEMCSを添加します。

ALP 2mg=13.3nmolですから、13.3×40=532nmol、この量に相当する50mM EMCS 10.6μLを添加します。

よく撹拌して30℃、30分インキュベートします。

④結合しなかったEMCSを脱塩除去

インキュベートした混合液をPD-10で脱塩します。

次回に続きます。

タンパク質はmgで扱うのに、なぜかこういう計算にはmolを使っています。

そういう習慣なんですけど、どっちかに統一すればいいのに。何か焦れったいですね。

あと、この段階でマレイミド基の定量を行うと、だいたいALP1分子に3~4個入ります。PODだと1~2個ぐらいです。